课堂精彩回顾:

《分词有术——自然语言处理的奇妙之旅》,李陆云老师聚焦学科本质,通过体验自然语言模型中“中文分词”工具等,巧设认知冲突,实验验证猜想,让学生理解基于规则的最大匹配分词原理。以探索正、逆向最大匹配法分词效果为依托,激发学生思考,正确认识研究人工智能实际上是在探索人类智能的本质。

《慧眼识叶 数据有方》,章文老师带着六年级的孩子们走进人工智能学习认树叶的活动中,学生通过创建树叶分类工具探索数据对图像分类模型的影响,在动手实践中感悟技术原理。学生经历“准备数据-上传数据-训练模型-测试模型”全流程,动手实验验证数据数量、多样性及准确性对模型效果的影响。通过优化数据改进模型,学生在实践中认识到提供数据需要注意方法,形成严谨的科学态度,提高实践合作能力。该课以创建模型赋技术之能,以数据意义启科学之智,以数据有方育人之思辨,立足生本,希望学生能将智慧与情怀共融。

。

《AI实现方式初体验》,苗宣衍老师在这一课中围绕“分类”问题,依次引导学生搭建简易专家系统、训练图像分类模型,探究决策树与人工神经网络的原理,通过两种不同的技术路径解决同一问题,揭示人工智能实现方式背后的科学思想:符号主义与连接主义。在此基础上,融入对人工智能伦理的社会思辨,探索“科·技·人”三位一体的人工智能素养培养范式。

《交通工具的设计 —— 提示词》,课堂开启,杨云澄老师用一段精心准备的视频带着同学们回溯汽车发展的漫长历史。随着同学们踊跃描述,杨老师引出本节课的核心概念 —— 提示词,并鼓励大家发挥天马行空的想象力,运用豆包AI绘制心中未来的汽车。展示环节,大家纷纷借助投屏软件分享自己的得意之作。有的同学设计出能在空中自由穿梭,周身散发着科技光芒的汽车;有的同学则打造出充满人文关怀,宛如一座移动生态花园的汽车。在过程中,同学们不仅大方展示作品,还条理清晰地讲述自己的思考过程,主动分享遇到的难题,并认真分析可能的原因。

在杨老师的悉心引导下,同学们逐步搭建起提示词框架,实现了从对AI绘图的直观感受,到理性思考的跨越。初次接触 AI文生图 “提示词”,同学们便深深领略到人工智能技术的无限魅力。

杨云澄 教学总结:

构建提示词意识灯塔,引领主动求索航程。借助AI技术赋能,拓宽认知维度,助学生跨越时空局限,飞向更远未来。

《小小创意设计师:智“绘”哪吒,畅“邮”中华》。课堂上,数字人小哪吒惊喜 “现身”,与同学们热情互动。钱老师巧妙引导,和同学们一同踏上帮助小哪吒实现游遍中国、制作具有地域特色邮票的奇妙之旅。

通过对比不同提示词生成图片的效果,她带领学生揭开AI“魔法咒语” 背后的秘密,一起总结出利用提示词进行文生图创作的公式。随后,同学们以小组为单位抽取任务卡,围绕任务热烈讨论、精心构思。钱老师并未将教学局限于AI技术的高效应用。她借助生动鲜活的实例,引导学生思考 AI技术的边界,在学生心中播下“科技向善,责任在我”的种子,鼓励他们主动肩负起推动科技健康发展的社会责任。

钱 妍 教学反思:

本次课程以“邮票”为主线,融合AI技术与传统文化,学生积极参与,热情高涨。在教学过程中,借助“豆包”软件让学生亲身体验AI创作,逐步掌握提示词设计技巧,有效达成教学目标,提升了学生的创新能力和对传统文化的认知。但课程也存在不足,部分学生对AI原理理解不够深入,在提示词优化时遇到困难。后续教学可增加互动环节,加强对学生的指导。在探讨AI生成虚假、不尊重事实图片时,可进一步拓展相关法律知识。整体而言,本次教学为培养学生的跨学科素养积累了经验,未来会持续改进,让课堂更高效。

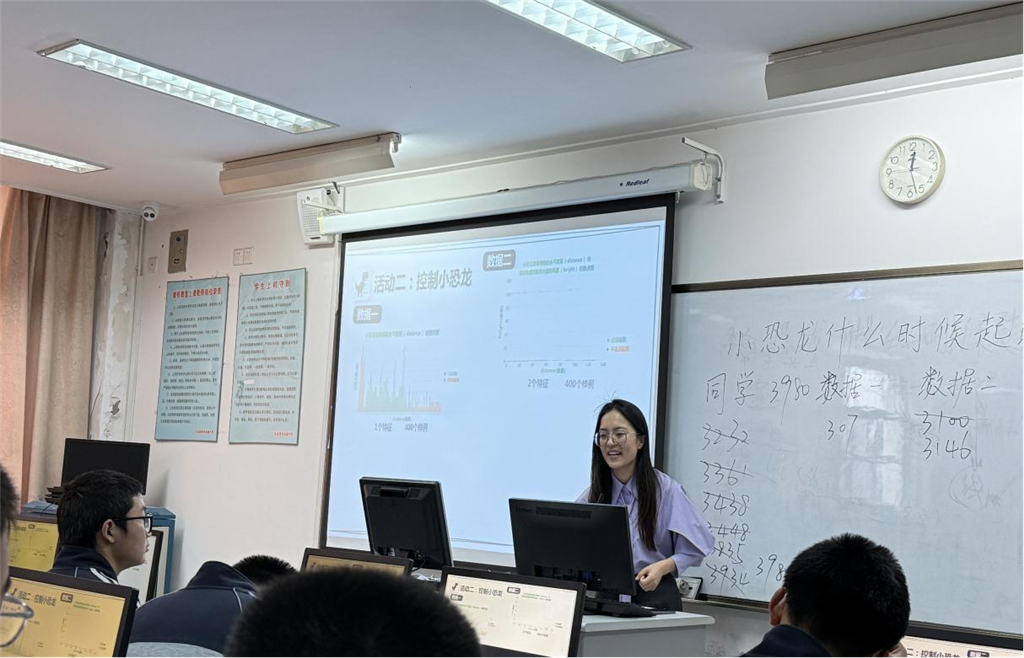

《小恐龙什么时候起跳?》,杜沁仪老师在这一课中带着同学们开启了一段充满趣味与探索的教学旅程。首先,杜老师让学生自主体验Python小游戏 —— 通过敲击空格键,控制小恐龙起跳,躲避游戏中的障碍物。在学生沉浸式体验后,杜老师引导学生分析游戏中控制小恐龙起跳的关键因素。

为了帮助学生深入理解,杜老师带领学生剖析原始数据表格,观察基于数据生成的柱状图、散点图。随着对程序的反复迭代与完善,学生对人工智能“决策树”理念的领悟也愈发深刻。整堂课立足程序设计,又不局限于代码编写,还融入具体问题分析与人工智能伦理问题探讨,为人工智能学科理解力的建构提供了清晰路径。

杜沁仪 教学总结:

从关联性视角将真实问题解决与人工智能支撑技术(数据采集与预处理)和基础应用技术(决策树)的原理、实现过程与局限性相结合,建构可支持终身学习的迁移性价值观和知识图式。反馈迭代式系统设计与实现过程中,基于身体的感知、体验调动个体内部的知识、能力、态度逐步深入认识问题,提高数据分析与利用能力,理解人工智能认识世界、理解世界的方式与解决问题的系统工程思想,发挥主动性、创造性与团队协作精神。从“小恐龙什么时候起跳?”的探索到关于自动驾驶技术的讨论,认识到问题探究具有时代性与迭代性可以跨越知识的边界,问题解决方法具有通用性可以跨越虚拟与真实世界的界限。

《画出心目中的人物 ——AI人物构建理解力分析》。沈晓峰老师另辟蹊径,带着苏轼的《水调歌头》走进课堂,老师通过展示AI依据诗词生成的多幅图片,引导学生总结人脑基于特征属性形成印象的过程,启发学生思考计算机理解人物的方式。借助机器人脸识别过程,沈老师清晰地梳理出AI训练机制,帮助学生理解提示词与特征向量的关系。

沈晓峰 教学反思:

本节课围绕“AI人物构建理解力分析”展开,教学目标明确,重难点突出。情境导入环节通过苏轼的《水调歌头》和AI生成的苏轼形象对比,成功激发学生兴趣,引出教学内容。原理探究环节层层递进,从人脑形成印象到AI特征向量,再到解决实际问题,学生在思考和实践中逐步理解知识。学生活动丰富,如创作人物提示词、生成老师形象等,增强了课堂互动性和趣味性。但在教学过程中,部分学生对特征向量概念理解仍显吃力,需进一步优化讲解方式。此外,拓展环节可增加对AI生成图像版权的深入讨论,强化学生信息社会责任意识。总体而言,本节课基本达成教学目标,但在细节处理和拓展延伸上还有提升空间,后续教学中应更加关注学生个体差异,优化教学方法。

教师感悟:

研修赋能:解锁人工智能教学“新密码”

有幸参与此次研修,我对人工智能教学从理论到实践的转化路径,有了更清晰的认知。陆老师从地理史学空间视角解读,把人工智能发展置于人类文明演进的坐标系中,让我意识到技术并非孤立存在。管老师基于学科理解力建构教学设计,为我们提供了将抽象概念转化为教学实践的可行方法。

最让我深受触动的,是“具身体验-原理拆解-社会思辨”这一三维递进路径设计。在“慧眼识叶”项目中,小学生亲身经历图像采集与识别过程,通过对 “算法误判”的讨论,建立起对技术边界的认知。初中生借助决策树模型设计分类器,结合真实案例探究算法公平性。高中生则围绕恐龙跳跃算法优化展开伦理思辨,进一步深化对自动化决策边界的理解。这种螺旋式课程设计,既贴合各学段学生的认知规律,又实现了技术素养与人文思辨的双螺旋提升,生动地展现了“做中学、学中思”的实践智慧。

当技术理性与人文关怀在课堂上达成微妙平衡,我们就能培养出既懂机器语言,又满怀人性温度的数字时代公民。期待在工作室的持续引领下,与各位同仁共同探索人工智能教育的全新范式。

(刘云兰,江苏省泰州中学附属初级中学)

杨云澄老师《交通工具的设计 —— 提示词》

杨老师的课堂如同一扇窗,让孩子们窥见未来科技的无限可能。当孩子们用提示词“绘制”未来汽车时,他们不仅在创造交通工具,更是在设计梦想。这种教学方式打破了传统课堂的边界,让想象力与科技碰撞出绚丽的火花,让孩子们明白:科技不是冰冷的代码,而是实现梦想的魔法棒。

钱妍老师《小小创意设计师:智 “绘” 哪吒,畅 “邮” 中华》

钱老师的课堂像一场文化探险,让孩子们在神话与科技交织的旅程中,既传承了中华文化,又探索了AI的无限创意。当孩子们用提示词“复活”哪吒,设计邮票时,他们不仅在学习技术,更在成为文化的传承者与创新者。这种教学方式让孩子们明白:科技不是取代传统,而是让传统焕发新生。

管雪沨副主任《人工智能时代学生计算思维培养逻辑与形式》

管老师的讲座如同一场思维盛宴,让老师们深刻认识到:在人工智能时代,计算思维不仅是解决问题的工具,更是理解世界的钥匙。他通过生动的案例和幽默的语言,让抽象的计算思维变得触手可及,让老师们明白:教育不是灌输知识,而是点燃思维的火种。这种讲座不仅提升了教师的专业素养,更为人工智能教育指明了方向。

杜沁仪老师《小恐龙什么时候起跳?》

杜老师的课堂像一场科学探险,让学生们从游戏中发现科学的奥秘。当小恐龙在游戏中起跳时,学生们不仅在学习编程,更在探索人工智能的决策逻辑。这种教学方式打破了学科界限,让学习变得生动有趣,让学生们明白:科学不是枯燥的公式,而是解决问题的魔法。这种课堂不仅培养了学生的计算能力,更激发了他们的探索精神。

沈晓峰老师《画出心目中的人物 ——AI 人物构建理解力分析》

沈老师的课堂像一场艺术与科技的对话,让学生们从诗词中感受文化的魅力,从AI中探索科技的奥秘。当学生们用提示词“描绘”自己时,他们不仅在学习技术,更在思考人与机器的关系。这种教学方式打破了艺术与科技的界限,让学习变得富有哲理,让学生们明白:科技不是冰冷的工具,而是理解世界的伙伴。这种课堂不仅培养了学生的审美能力,更引发了他们对科技伦理的深思。

活动总结与交流

本次研讨活动,为老师们提供了一个交流学习的平台。通过课堂展示、专家讲座和互动交流,老师们对人工智能教育有了更深入的理解和思考。这种交流让教育不再局限于课堂,而是成为了一个不断成长的生态系统。这种氛围让每一位参与者都深刻感受到:在人工智能时代,教育者不仅是知识的传递者,更是未来的塑造者。

在今后的教学中,我们应将这些收获转化为实际行动,以学生为中心,设计出更具创新性和实效性的教学活动,为培养学生的信息科技素养贡献自己的力量 。

(南京市软件谷中学 王张艳)